- Free Articles

- Shop

- Workshops

- The Dance Educator Series

- Upcoming Workshops

- Workshop FAQ’s

- Host Application Form

- Student Workshop Application Form

- Dance Teacher & Health Professional Directory

- Workshop Testimonials

- Members Areas

- Cart

- My Account

ターンアウト向上の秘訣 最大可動域まで達しよう(Tips For Turnout – Achieving Your Ultimate Range)

今月クリニックに来られる皆さんの相談で多いのが、ターンアウトの改善についてです。常に悩まされる問題でもありますが、特に芸術祭・コンクールや試験の時期ですので、皆さんターンアウトの悩みを解消しようと必死になっているようです。私とのセッションで行うほんの小さな探索と学習によって、股関節がより開くようになった方々も沢山います。そんなことから、私と直接会うことは出来なくても、私の指導している事を皆さんにお伝えする事は出来ないものかと考え始めました。

ということで、”ターンアウトの向上の秘訣”というEBookを書き始め、可動域の広げ方や正しいターンアウト筋を訓練する方法、高いアラベスクをしながらターンアウトを維持する方法等を書き始めたのです。この本では、皆さんが股関節の可動域を広げてコントロール力を増す事の出来る、すぐに使える実用的な方法が紹介されています。$7で販売していて購入しやすく、誰でもすぐに股関節の訓練に取り組む事ができます。

しかし、ここではもう少しターンアウト向上の秘訣を付け加えたいと思います。

まず、ターンアウトで問題になる事は何でしょうか?何故そこまで難しく、ダンス界に多くの神話が飛び交っているのでしょうか?股関節のターンアウトが完璧に出来ない我々でも、脚が開かない事に悩まずに、ただ純粋に踊りを楽しむ事は出来るのでしょうか。

ダンサーと日々接する理学療法士の立場から意見を言えば、ターンアウトが出来にくい人には幾つかの分類があるということです。

1、”どうしても股関節が回らない”という人達は、どんなにストレッチしようが、股関節がますます硬くなるようです。脚をあぐらに組んで座っても、彼らの膝が床に近づくことは一向にないですし、頑張って様々なストレッチを試みても、股関節の前に痛みが出てしまうだけという結果に終わります。

2、”幾つかのポジションではターンアウトが出来る”という人達は、出来る時もあれば出来ない時もあり、そのジレンマで悩まされる事があります。脚を横に広げた2番の開脚スプリッツでは楽にターンアウト出来ても、5番になると難しいというような例ですね。もしくは、5番ではターンアウトを維持できても、デヴロッペ・ドゥバンになると脚がパラレルになってしまったり。。。

3、”ターンアウトすると痛みがでる”という人達は、ターンアウトの可動域は大きいかもしれませんが、股関節のトレーニングをする時には必ず痛みがあり、特に股関節の前側に起こる事があります。

4、”いったん股関節を鳴らしてからでないとターンアウトできない”という人達は、ターンアウトをする前には股関節の前・もしくは後ろを”緩めて”音をだしてからでないと!と思い込んでウォームアップをする習慣があります。しばらくは、この方法は有効であるように見えるかもしれませんが、効果が減少していきます。数ヶ月か数年に渡って続けている人達は、音を鳴らす回数がどんどん増えていき、以前のように音を鳴らした所で、なんの効果も感じられなくなってきます。または、音を鳴らしているエリアが、過剰のストレッチの繰り返しで痛み始めます。

5、“ターンアウトが出来すぎてコントロールが出来ない”という人達も、ターンアウトに悩まされる事があるのです。彼らに素晴らしいターンアウトがある事は周知の事実ですし、様々な素晴らしいポジションまでストレッチして行くことも可能なのです。ですが、踊っている時にそのターンアウトを使い柔軟性を発揮する事が出来ず、人から見れば”良いものを持っているのにもかかわらず、努力していない”と言われてしまうのです。

では、どのような解決方法があるのでしょうか?私達はもう諦めて、”自然にターンアウト“出来る

人でコントロール力もある人達だけが踊りつつけていれば良いのでしょうか。 踊る事が大好きなのに、良く開いた股関節ではないというだけで、何万人も達する人達が踊りを諦めなければならないなんて....どうも腑に落ちません。諦めるよりも、それぞれ個人差のある股関節にアプローチした訓練法を探し出すべきです。また指導者も個人差のある股関節の見分けを迅速に行えるようになり、生徒全員を正しく修正・指導する事が出来ように訓練するべきでしょう。

この記事では、上記に記載した2つのグループの人達に特に注目していき、安全にターンアウトの可動域を増やす方法を紹介していきます。

まず初めに理解しておくべき事は、股関節に安定性をもたらす基本的な骨格構造です。股関節が球体の関節である事はご存知ですね。ですが、その球体の関節にも個人差がある事はあまり知られていないかもしれません。受け皿が深くて安定感のある人もいますし、受け皿が前向きであったり横向きである人もいます。全てのケースが当てはまる訳ではありませんが、股関節が自然によく開く場合には受け皿が浅く、その方向も横向きである場合が多いです。

一番の問題は、本来は骨格構造による阻止が原因でない場合にもかかわらず、骨の構造が向いていないと思い込み、開いかない事を”受け入れて”してしまう事にあります。

私は29歳の時に受けたマッサージで、目の覚めるような経験をしました。マッサージによって、股関節の深層にある多くの長年に渡る緊張がほぐれたのですが、それにより私の股関節は私自身が16歳の頃の可動域をはるかに超えるまで開いたのです。この経験が、股関節が開かないと思い込み無意識に”受け入れて”きていた私の目を覚ます事になったのです。それ以降、私は多くのダンサーのターンアウト向上の可能性を信じ始め、安全にターンアウトが出来るようになる指導方法のプログラムの開発を手がけました。

ステップ1:ターンアウトに制限がかかっているポイントを意識する

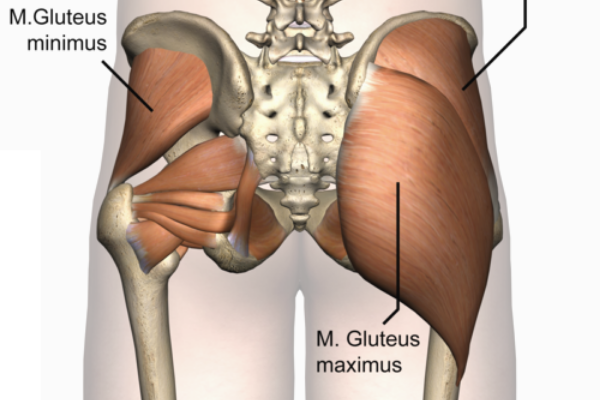

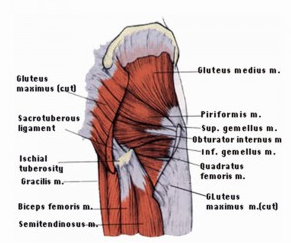

ターンアウトが出来ない事を骨格のせいだと不満を言う人が沢山いますが、股関節周りの筋肉が制御をしていると不満を言う人はいませんね。フロッグストレッチや、グラン・プリエ、2番のスプリッツや5番で立っている時、目を閉じてみて、何が股関節に制限をかけているのかを感じてみてください。股関節の前ですか?(大腿筋膜張筋)、股関節の中?(腸骨筋か大腰筋)、腿の内側?(内転筋か恥骨筋)、股関節の横?(中臀筋か小臀筋)、股関節の後ろ?(股関節の被膜か仙腸関節)、もしくは腰の後ろでしょうか?(腰椎仙腸連結部)。

もしも、近くの理学療法士か接骨医(できればダンサーの身体に詳しい)を訪問する事ができるのであれば、股関節の動きの制御している部分の詳細を追跡してくれることでしょう。もしくは、ご自身でインターネットにある解剖学図へアクセスして、股関節の制御の原因を探る事もできるでしょう。

ステップ2: リリース(ほぐす)

股関節をほぐす為に出来る事は全てやりきった!という人でさえ、ターンアウトに関しては結果が出ていないのではないでしょうか。股関節に制御をかけている部分を探す事ができれば、その部分をほぐして行く事が大切で、ターンアウトし続ければより開くというものではありません。とは言え、少しでも制御された部分がほぐれ始めたら、ターンアウトする時でもその”方向性”が分かってくるのです。

ターンアウトの可動域を制御する筋肉の詳しいリリース方法は、”ターンアウト向上の秘訣”と、ターンアウトのトレーニングマニュアルに多く記載されています。

股関節の横に制御がある場合には、”燃える大木のポーズ”を試してみて、中臀筋のストレッチをやってみましょう。

・あぐらで脚を組むように、マットに座る

・右足の踵を左の膝に乗せる

・両方のすねの骨は、並行にさせる

・手によりかかって後ろへ傾き、両膝をサイドへ揺らす

・この位置で股関節が硬くなってしまうようであれば、このエクササイズを始めたての頃にはクッションを膝の下へ置き、支持がある位置で極力リラックスする

・ゆっくりと股関節から前へ傾き戻り始め(背骨は真っ直ぐのまま)、ストレッチを深める

・硬く感じられる所へ呼吸を送り込むようにして、股関節の制御のかかる所を意識的に緩めるようにする

股関節の後ろへ制限がかかっている場合には、梨状筋のストレッチを行う為にも、”ヨガの座位”を行いましょう。

ドゥバンへのターンアウトが難しいと感じる場合には、特にオススメのエクササイズです。注意)このエクササイズを行って、股関節の前や膝に痛みがあってはなりません。もしも痛みがある場合には、すぐにやめましょう。

・マットにあぐらをかいて座り、今回は膝同士が重なるようにする

・この位置で安定させる為に手に寄りかかり後ろへ傾く。その後、股関節から前へ傾き始める

・背骨は尾骨から頭蓋までが一本のラインになるようにし、制御がある所を意識的に緩めるように、無理やり押してストレッチしないようにする

ステップ3:何故筋肉が硬くなっているのかの原因追求!

ここは股関節が硬い事を改善する為には避けて通れない大切なステップですが、多くの方はこの大切なステップを飛ばしてしまう事が多いようです。身体のどの部分に関しても同じ事が言えますが、緊張があるという事はその原因があるという事です。そして、可動域を広げる最高の”策”は、そもそも何故筋肉が硬くなってしまったのかという理由を知る事です。私は、”身体は常に変わり続けるものだ”と言いますが、それは身体が与えられた情報に常に適応している為に起こるのです。

もしも筋肉を繰り返し固めたら、必要な時以外でも常に筋緊張を保つようになってしまいます。これが起こるには多くの理由があり、慢性の精神的ストレス・不安・頑張りすぎ・弱さの埋め合わせ・技術不足等、あげたらきりがない程です。もしも特定の部分に緊張を感じるようであれば、以下にあげる事に注意してみましょう。

“ターンアウト向上の秘密”EBookでは、硬くなる部分で何故緊張が起きるのかの原因にも焦点を当てています。原因は日々行っている、何気ない無意識の事である場合が多いのです。

一度硬く制御がかかっている部分と原因さえわかれば、ターンアウトの可動域を広げる準備は整いました。膝や股関節を無理やりストレッチするようなストレッチは、絶対に行わないようにして下さい(フロッグ、サイドスプリッツ等)。もしもすでに可動域に制限がある場合には、それらのストレッチは有効ではありません。逆に、そのような無理なストレッチで長時間座る事が、股関節の前を損傷させてしまう事に繋がります。

”ターンアウト向上の秘訣”EBookでは、正しいターンアウト筋を独立させ、それを強化する詳細を紹介しています。是非ダウンロードしてみて下さい。

ターンアウト・トレーニング・マニュアルでは、ターンアウトの可動域を増やす方法について触れており、軸足のターンアウトの訓練法、フォンデュ、アン・レール、アラベスクについ

てもその方法が紹介されています。

Training Turnout Resources

If you are looking to delve deeper into this topic, check out the following programs:

- Tips for Turnout: This ‘Tips for Turnout Guide’ is a great starting point for anyone wanting to learn more about how to maximise turnout safely, and is the first resource in our Training Turnout Series. It gives you tips on improving your range, developing control of your standing leg and specific ways to increase the height of your développé devant.

- Training Turnout: Deepen your exploration of the anatomy of the dancers’ hip with this unique Training Turnout eBook. As the second resource in our Training Turnout series this program is a great follow on from our Tips for Turnout Program. Learn how to assess and understand the structure of your own hips, strengthen standing leg turnout and turnout en fondu as well as develop extraordinary control in your adage.

- Training Turnout in Tiny Dancers: If you are dance teacher, this is the perfect continued education course for you. In this systematic and comprehensive approach to training turnout in tiny dancers, Lisa and Beverly provide dance teachers with direct techniques to use in class to safely develop optimal range and control of motion in all dance students. This program begins by establishing strength and control in parallel, before adding on the control of rotation, which is hugely important in the long term health of dancers’ hips. Using elements of fun and creative play to bring scientific and detailed training programs into dance schools is a unique and effective way to help thousands of young students worldwide.