- Free Articles

- Shop

- Workshops

- The Dance Educator Series

- Upcoming Workshops

- Workshop FAQ’s

- Host Application Form

- Student Workshop Application Form

- Dance Teacher & Health Professional Directory

- Workshop Testimonials

- Members Areas

- Cart

- My Account

番ポジションでの過剰なストレッチ (Oversplits in Second)

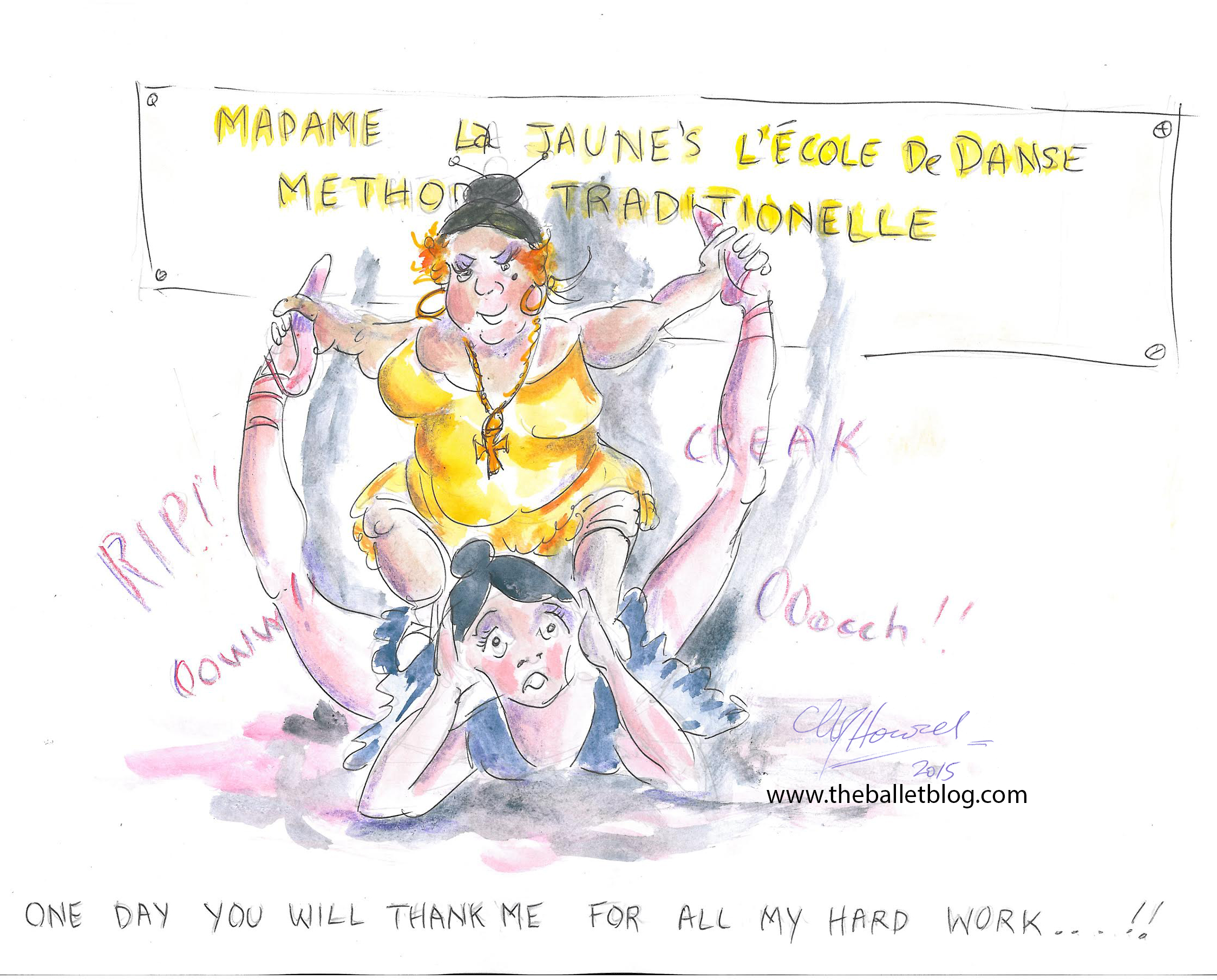

若い生徒達がもっともっと身体を柔らかくしようとするストレッチで、一番多く見かけるポジションは2番ポジションでの開脚です。若者の未完成の関節に、それらのポジションで強制的なストレッチをする事は、股関節の構造を永久的に変えてしまう危険性がありますので、どのようにストレッチを行うかについては細心の注意を払って行わなければなりません。

私が過去に2番ポジションでの過剰なストレッチについての異議を訴えた時は、当時の生徒の親や指導者達は”自分の生徒は大丈夫だ!”と言って、私の意見に猛反対でした。実際、この手のストレッチが抱える危険性について、目に見える形で証明してみせる事は非常に困難でした。なぜなら、実際に過剰なストレッチが原因で問題が起きるまでに、数年かかるからなのです。

ある日、一人の生徒が私のクリニックにセッションにきました。その少女が今まで行ってきた事とX線写真が、私の意見を正に証明する事になったのです。彼女は、実際の経験とその資料を皆さんに提供する事を承諾してくれました。それは、他の多くのダンサーに同じような問題が起こらないようにと願っての事でした。

ここで一つ明らかにしておきたい事は、安全かつ適切なコントロールも元で行われる極限の柔軟性に関して、私はなんの異論もありません。実際に、高いレベルで選び抜かれた生徒を相手にする時には、極限の柔軟性を求めます。しかし、私達がそれに取り組む時には知識に基づき、理にかなった、最新で賢い方法を用います。それは起こりうる問題を極力避ける為であり、結果として生徒自身が自分の身体への知識を持つことに繋がります。そうすれば、大人になっても踊り続ける事ができますし、踊りを辞めた後でさえ、痛みなく日常生活を送る事が出来るのです。

若いダンサーを指導する方とその保護者達は、柔軟性トレーニングで起こりうる危険に対してきちんと目をむけなければなりません。なぜなら、生徒自身は先に起こる危険がある事など考えずに、危険なストレッチを行って今すぐに結果を出そうとするからです。生徒のゴールを安全に達成させてあげる助けをする事は私達の役目ですし、生徒達の目指す将来に向けて、適切にゴールを目指すように生徒達を教育していく必要があります。

2番の開脚で過剰なストレッチを行う事による、股関節へのダメージ

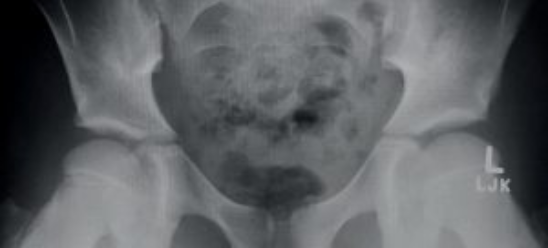

以下の写真は、現在14歳になる若いダンサーのものです。10歳から股関節の痛みを感じ始めました。X線写真を撮り検査しましたが、何も悪くないと言われたそうです。(彼女のバレエ教師は、股関節に痛みがあるのは付き物!と言ったそうです)彼女は継続して股関節の痛みを抱えたままでしたので、私に出会うまで13歳と14歳でも再びX線写真を撮影していました。

下の写真をよく見てみましょう。彼女がバレエ学校で行っていた行き過ぎたストレッチによって、股関節の受け皿が移動してしまっています。すでに石灰化してしまっていますので、一生このままの形状です。

この2つの写真は、この生徒が10歳の時

股関節の受け皿がまだ未成熟なのが見てわかりますね。股関節が形成されている部分には、骨盤の骨との間に隙間があります。これは骨折ではなく、骨盤が発達する時に起こる自然のプロセスです。彼女が行なっていたストレッチのエクササイズによって、2つの骨同士の配列がずれてしまった事が問題です。

同じ生徒の13歳の時の写真

13歳になっても股関節の痛みを訴えていたので、再度X線写真を撮影する事になりました。下の写真では、股関節の受け皿のダメージが鮮明に見えますね。

黒い線は股関節の受け皿の表面で問題が起きている所を示し、大腿骨の成長板に過剰な動きがある証拠です。過剰な負荷によって、大腿骨頭は本来あるべき丸みを失い、平らになってしまっています。

同じ生徒の14歳の時の写真

14歳でもまだ股関節の痛みがありましたので、再度撮影が行われました。またその頃に、継続する痛みの治療の為にパーフェクト・フォーム・フィジオセラピーへ行くことを彼女の友人に勧められています。

これらの写真では骨盤の骨が融合し始めていますが(本来そうなるべきである)、大腿骨の先端(腿の骨)は平らになり、股関節の受け皿がとても浅くなっています。またここでは、一つ前のX線写真にはない、股関節の上の所に股関節の前のインピンジメント(つまり)の原因となる、股関節の上の所の”過剰な骨が形成”が見られます。

骨は負荷に対応して発達していきますので、おそらく、右脚を繰り返して上げた事により圧縮負荷への反応として、過剰な骨が育成してきたと思われます。

この少女の将来はどうなってしまうのか?

この少女は股関節前のインピンジメント(つまり)と股関節の受け皿の骨の変形により、痛みと共に生活する事になるでしょう。そして、早い時期で人工股関節の手術をする必要があります。細心の注意を払ったリハビリによって、痛みのレベルを下げなければなりません。そして再び痛みなく踊る事が出来るようになるには、彼女自身がコツコツと努力して、真剣にリハビリに取り組まなければなりません。

残念なことに、このタイプの行き過ぎたストレッチを若い生徒に勧めてやらせている、将来起こりえる問題の事を考えていない指導者が沢山います。このタイプのストレッチは、ターンアウトの可動域を広げる為に”必要ではありません”。

実際には、股関節のターンアウトの種類は6つに分ける事が出来ます。

・軸足のターンアウト

・フォンデュでのターンアウト

・ルティレでのターンアウト

・ドゥバンでのターンアウト

・ア・ラ・スゴンドでのターンアウト

・デリエールでのターンアウト

それぞれのターンアウトが独立して行えている事が大切で、そうすれば、各方向への可動域の制限を確認する事ができます。一度可動域に制限がかかっている部分が分かれば、その部分に的を絞って安全に緩めて柔軟性を高める事が出来るのです。股関節の構造の中で特に制御がかかって動きにくい部分を見つける事が、まず何よりも大切なのですね!

2番ポジションの開脚での行き過ぎたストレッチ(特にペアになって行なって、骨盤の仙骨を無理に押す)は、本当に危険です。さらに詳しい情報は”過剰なストレッチは危険か?” のブログをお読み下さい。

個別の股関節の詳しい査定と治療の方法を更に知りたい方は、パーフェクト・フォーム・フィジオセラピーへ個別診断をご依頼下さるか、教師向けのトレーニングにご参加下さい。また、ターンアウトのトレーニングマニュアルにも、多くの役立つ情報を紹介しています。

Flexibility Resources

If you are looking to delve deeper into this topic, check out the following programs:

- Front Splits Fast Program: This program translates therapeutic techniques for improving Fascial Mobility and Neural Tension into easy to do exercises that can enable instant changes in your flexibility without the risk of damage through over stretching.

- Level Two Online Flexibility Intensive: If you are a dance teacher, this is the perfect continued education course for you. During this course you will understand the multifactorial nature to flexibility training. You will also explore safe ways of assessing exactly where each individual is restricted in order to create the most effective program.

- Level Three Online Flexibility Intensive on 'How to Train Extreme Mobility Safely': This workshop will help you assess your students in detail and be able to offer them effective techniques in a logical clear order to get them on the way to achieving THEIR optimal flexibility. It is also for teachers who are concerned at the extreme positions young dancers are wanting to work into, as it gives you safe guidelines on how to guide their development.